高額療養費制度

高額療養費制度とは

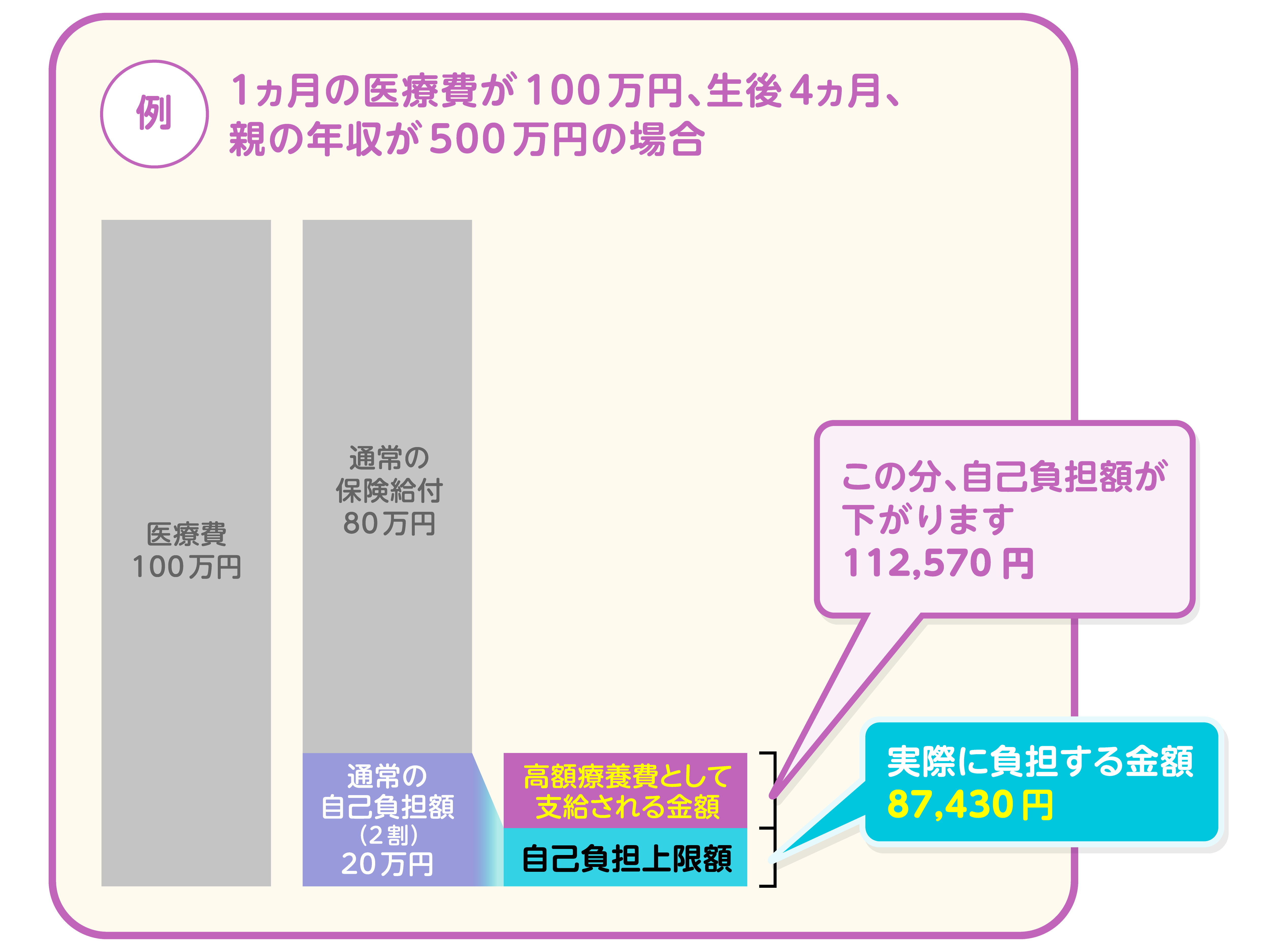

高額療養費制度とは、1ヵ月(その月の1日~末日)の間に医療機関の窓口で支払うべき額(自己負担額※1)が一定の金額を超えることになった場合、自己負担額を一定額(自己負担上限額)にまでおさえることができるというものです。 図のケースでは、通常の自己負担額は20万円になりますが、高額療養費制度を利用すれば、それを87,430円※2におさえることができます。

※1 6歳まで(義務教育就学前):医療費の2割

6歳~69歳:医療費の3割

70歳~74歳:医療費の2割もしくは3割

75歳以上:医療費の1割もしくは3割

※2 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

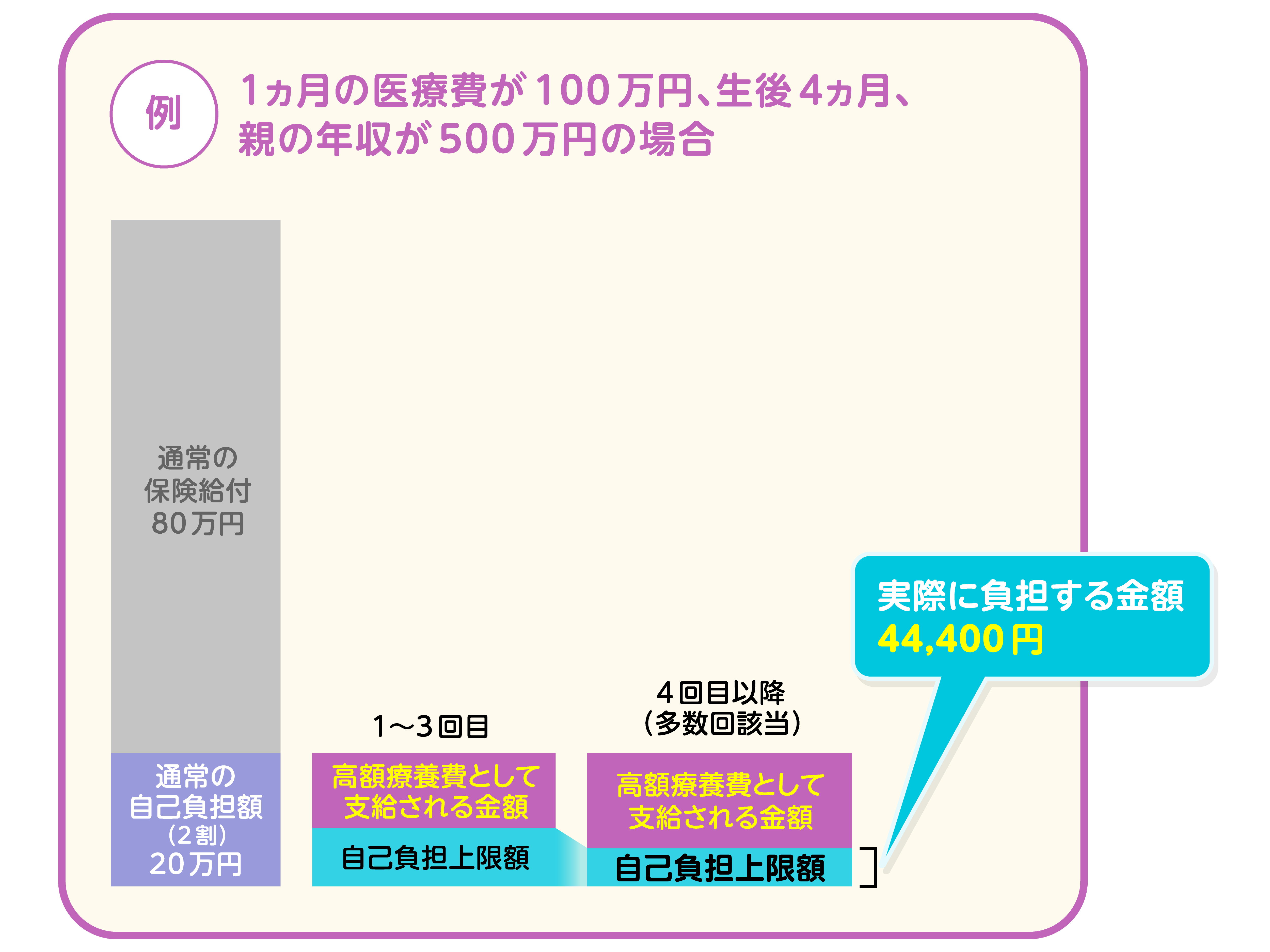

「多数回該当」制度の仕組み

継続して高額な医療を受ける必要のある患者さんについては、自己負担上限額がさらに引き下げられる制度があります。

直近12ヵ月以内に3回以上高額療養費制度の適用を受けた場合(「多数回該当」といいます)、4回目以降の月の自己負担上限額がさらに引き下げられます。

自己負担上限額(月間)

月間の自己負担上限額は、年齢(70歳以上と69歳以下)や世帯の所得により異なります。表に先の例の自己負担上限額を示します(上記の例の場合、生後4ヵ月ですので年齢区分は69歳以下になります)。

ご家庭がどの適用区分に該当するかは、加入している医療保険の保険者(健康保険組合など)にご確認ください。

適用区分 |

収入の目安 |

ひと月の上限額(世帯ごと) |

多数回該当 |

| ア | 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書所得901万円超 |

252,600 円+ (医療費-842,000円)×1% |

140,100円 |

| イ | 年収約770万~約1,160 万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |

167, 400 円+ ( 医療費-558,000円)×1% |

93,000円 |

| ウ | 年収約370万~約770万円 健保:標準報酬月額 28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |

80,100 円+ ( 医療費-267,000円)×1% |

44,400円 |

| エ | ~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |

57,600円 | 44,400円 |

| オ | 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |

高額療養費制度の適用を受けるには

● 事前に、健康保険組合などから「限度額適用認定証」を交付してもらい、受診の際に医療機関の窓口に提示します。

- 「限度額適用認定証」を窓口に提示することで、窓口での自己負担額を自己負担上限額までにおさえることができます。

- 「限度額適用認定証」の手続きの方法や交付までの期間は、加入している保険者によって異なるため、お手持ちの健康保険証※に記載の連絡先へご確認ください。

※ 令和6(2024)年12月2日以降、健康保険証の新規発行は廃止となっていますが、現在お持ちの健康保険証は有効期限までお使いいただけます(最長1年間)。マイナ保険証を持っていない方には、現行の健康保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」が送られてきます(申請は不要です)。保険者によって様式・発行形態が異なります。「資格確認書」の交付などの情報やご不明な点については、ご自身が加入している健康保険組合などにご確認ください。

● 「限度額適用認定証」の交付が受診時に間に合わなかった場合は、いったん通常の医療費を支払った後に、加入している健康保険組合などに自己負担上限額を超えて支払った分の払い戻しを申請します。

- 払い戻しの申請は通常、患者さん自身で行います(患者がお子さんの場合、保護者の方が行うことになるかと思います)。その際、病院などで受け取った領収書の添付を求められる場合があるので、大切に保管しておきましょう。

- 高額療養費の払い戻しの申請期間は、診療を受けた月の翌月の1日から2年間です。

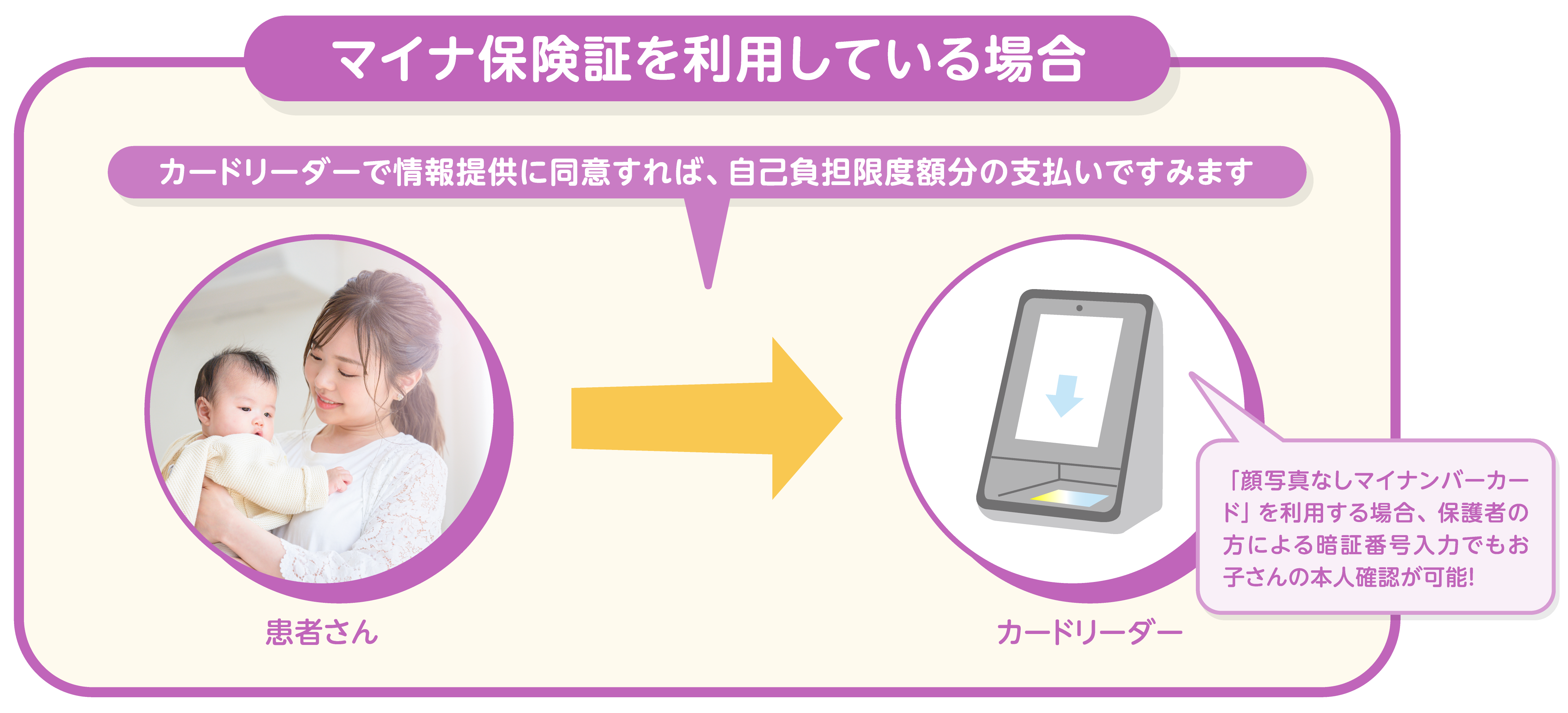

● マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用している場合、「限度額適用認定証」がなくても限度額を超える支払いが免除されます。

- 1歳未満のお子さんについては申請から原則1週間で発行される「顔写真なしマイナンバーカード」を申請することができます。保護者の方がマイナ保険証の利用を希望される場合、「顔写真なしマイナンバーカード」を入手後、マイナ保険証の利用登録を行います。

高額療養費制度利用の手順(マイナ保険証を利用していない場合)

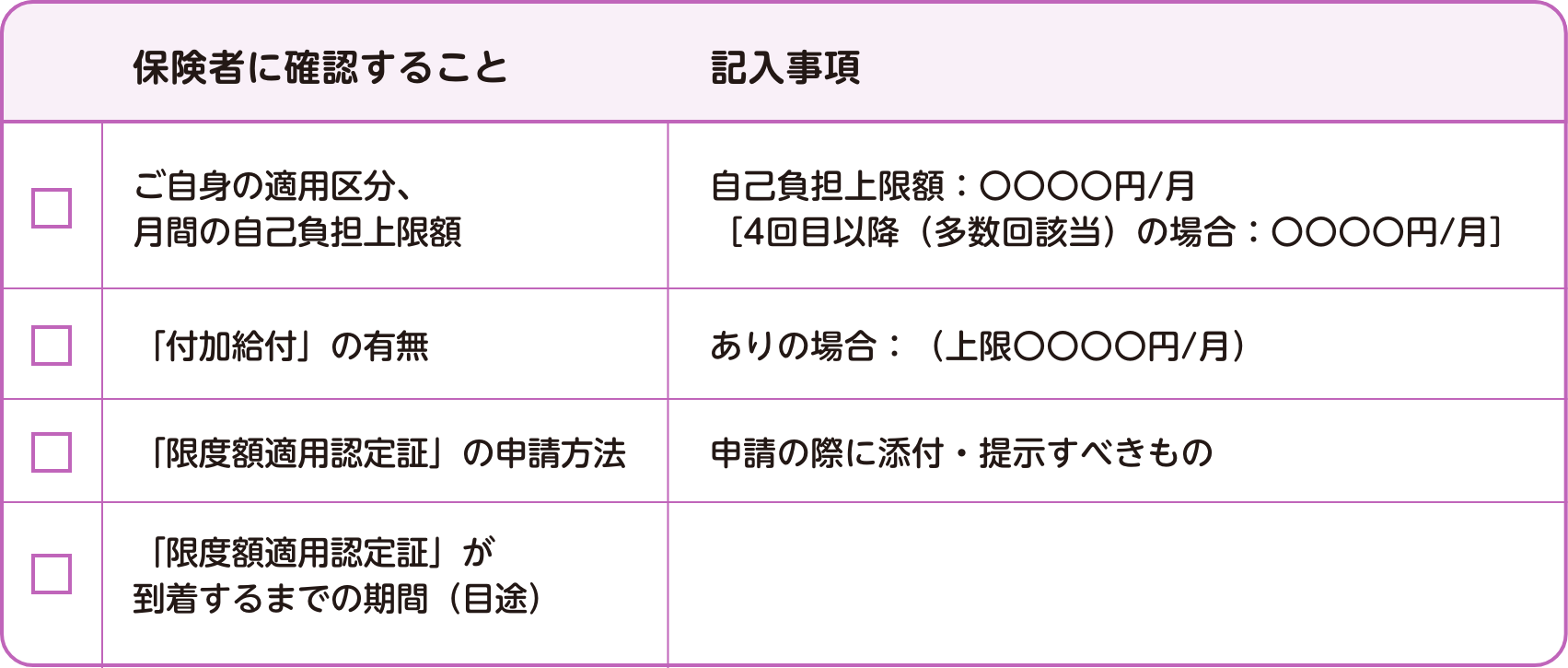

①受診前

加入している健康保険組合などに「高額療養費制度を利用したい」ことを伝え、以下の点を確認し、「限度額適用認定証」の交付を受ける手続きをしましょう。

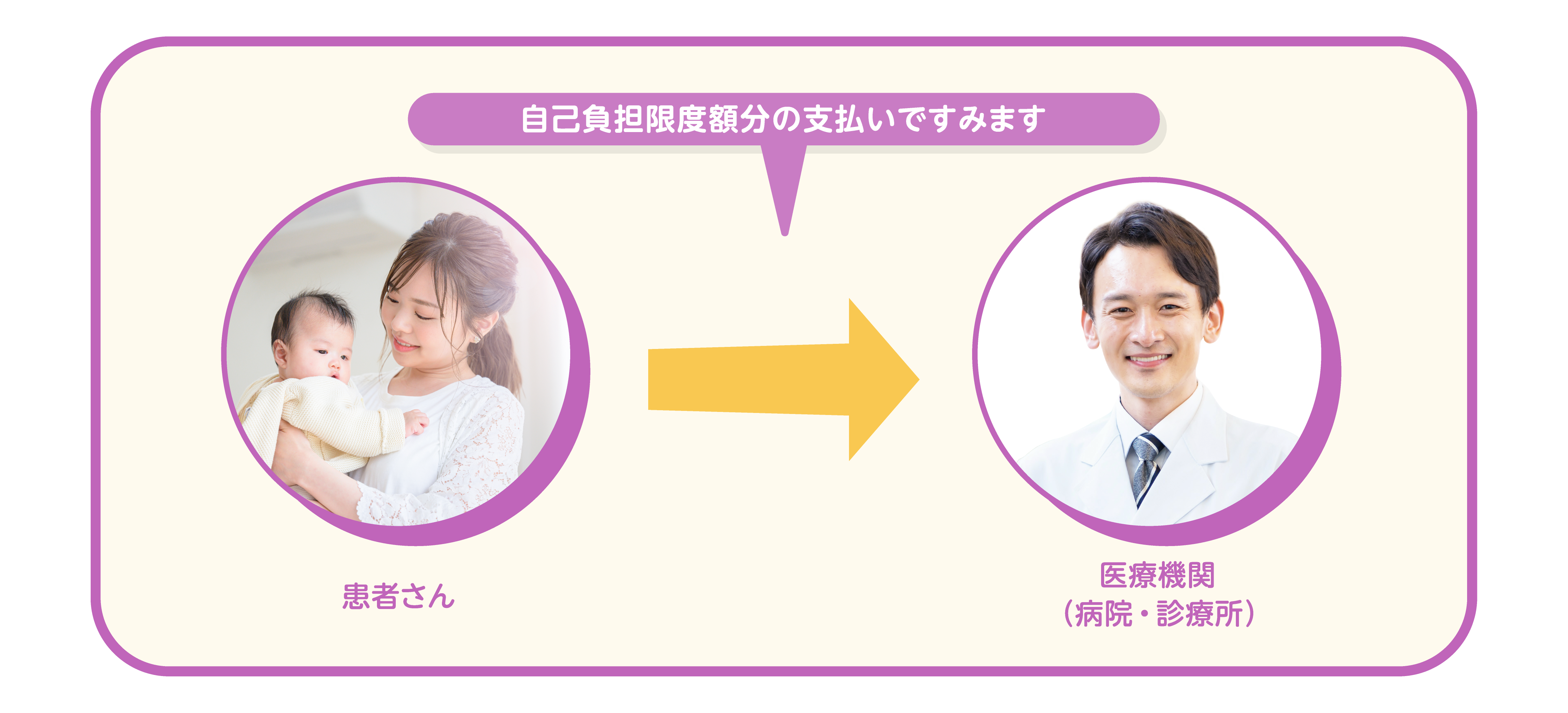

②受診時

健康保険証と一緒に、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示しましょう。

事前に医療費が高額になることがわかっている場合には、「限度額適用認定証」を保険証とあわせて医療機関の窓口などに提示することで、1カ月のお支払いが自己負担限度額までとなります。

「限度額適用認定証」の交付などについては、加入している健康保険組合などにご確認ください。

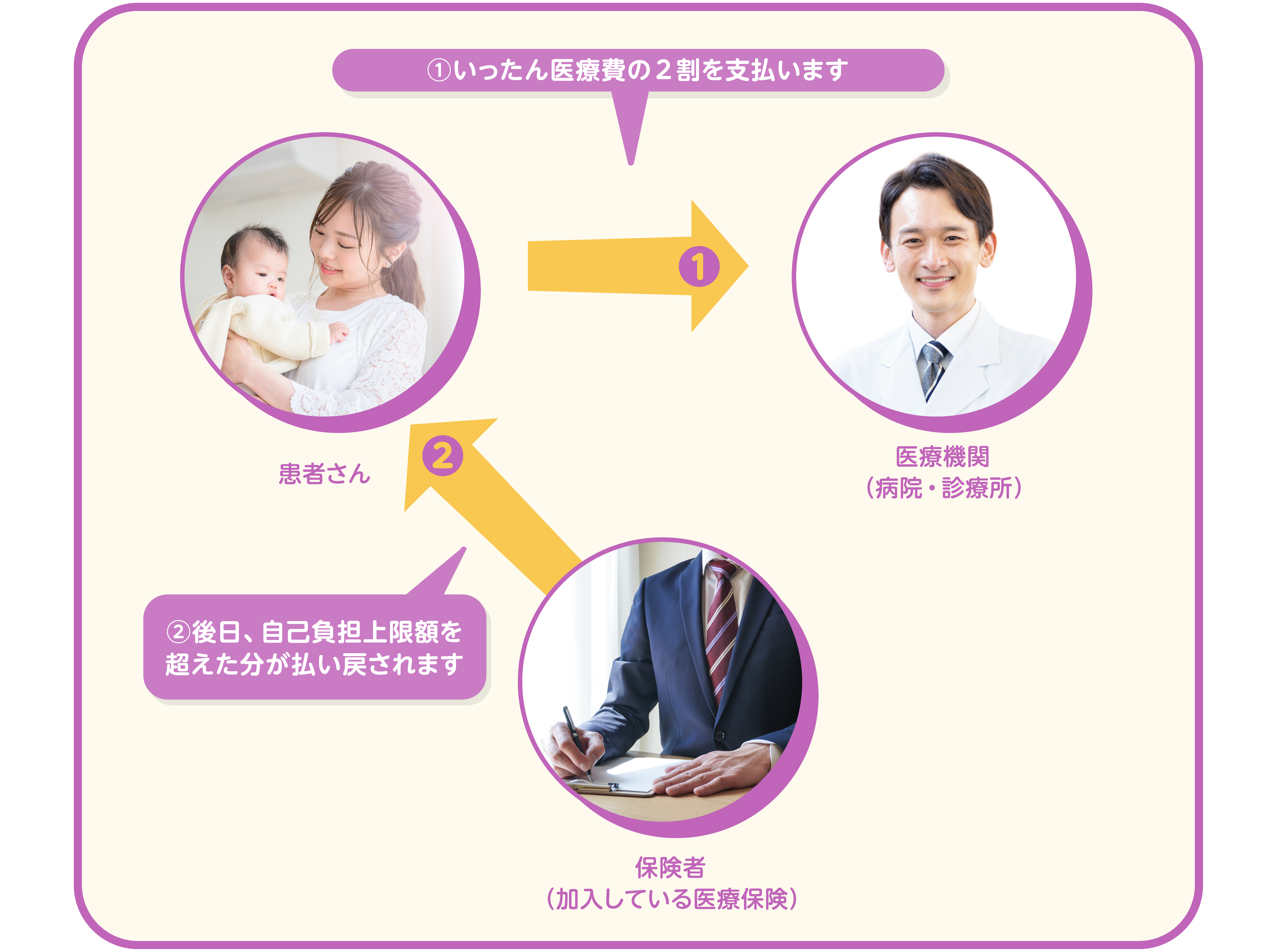

③受診後

「限度額適用認定証」を医療機関に提示できない場合、加入している健康保険組合などに申請しましょう。

いったん通常の医療費(2割負担)を医療機関に支払います。その金額が自己負担上限額を超えた場合、加入している健康保険組合などに高額療養費支給申請書を提出します。その後、自己負担上限額を超えた分の金額が払い戻しされます。

MAT-JP-2400129-7.0-08/2025

JP-95155